La montée de l’insécurité économique est devenue une préoccupation majeure ces dernières années, influençant les comportements individuels. On entend généralement par insécurité économique l’incertitude concernant la stabilité économique future. Dans notre article « Economic insecurity and political preferences », publié dans Oxford Economic Papers en 2023, nous nous demandons si l’insécurité économique influence la manière dont les gens votent. L’insécurité économique est ici proposée comme une explication supplémentaire des préférences conservatrices, venant s’ajouter au contrecoup culturel contre les valeurs progressistes telles que le multiculturalisme ou la menace ressentie envers la perte de statut social.

Insécurité économique et préférences politiques

Malgré son rôle essentiel dans l’évolution des résultats économiques, politiques et sociaux, l’insécurité économique reste un concept dépourvu de définition universelle. Les recherches antérieures l’ont appréhendée de diverses manières : variations du taux de chômage, baisse du revenu par habitant ou encore changements dans les perceptions subjectives de la stabilité financière. Compte tenu de la difficulté d’intégrer pleinement toutes ces dimensions, nous proposons une mesure simplifiée de l’insécurité économique au niveau individuel.

Notre approche définit l’insécurité économique de manière axiomatique, en capturant les variations des ressources économiques individuelles – telles que le revenu – dans le temps. D’un point de vue théorique, cet indice a pour vocation de mesurer la confiance avec laquelle les individus peuvent faire face à d’éventuels changements économiques, cette confiance reposant sur les expériences de gains et de pertes de ressources passées. D’un point de vue technique, notre indicateur repose sur une somme, actualisée géométriquement, des fluctuations de revenu et respecte un ensemble d’axiomes standard. Deux propriétés clés le caractérisent :

- Monotonie des pertes : toute baisse des ressources accroît l’insécurité, tandis qu’une hausse la réduit ;

- Pondération déclinante dans le temps : les expériences récentes comptent davantage que les fluctuations plus anciennes.

La construction de cet indicateur requiert des données longitudinales portant sur les ressources économiques d’un même individu. Nous nous appuyons donc sur deux panels de longue durée : le British Household Panel Survey (BHPS – de 1995 à 2007) pour le Royaume-Uni et le German Socio-Economic Panel (SOEP – de 1989 à 2018) pour l’Allemagne. Dans les deux cas, nous retenons le revenu annuel équivalent du ménage – c’est-à-dire ajusté à la taille du foyer – comme indicateur principal des ressources économiques. Les variations de ce revenu sur les cinq dernières années servent à calculer notre mesure d’insécurité.

Mais l’insécurité économique individuelle influence-t-elle les préférences politiques ? Parce qu’elle est liée au chômage et au revenu, nous contrôlons ces facteurs, ainsi que d’autres variables démographiques et socio-économiques telles que la richesse (que nous capturons via le fait d’être propriétaire de son logement), dans nos régressions. Cette méthode permet d’isoler l’effet propre de l’insécurité en comparant des individus aux caractéristiques similaires – sexe, âge, niveau d’études, état matrimonial et situation sur le marché du travail – qui ne diffèrent que par leur niveau d’insécurité. Nos résultats indiquent que l’insécurité économique accroît l’engagement politique : loin de décourager la participation, elle mobilise les individus, qui deviennent plus enclins à soutenir un parti. Reste à savoir quels camps bénéficient de cette mobilisation.

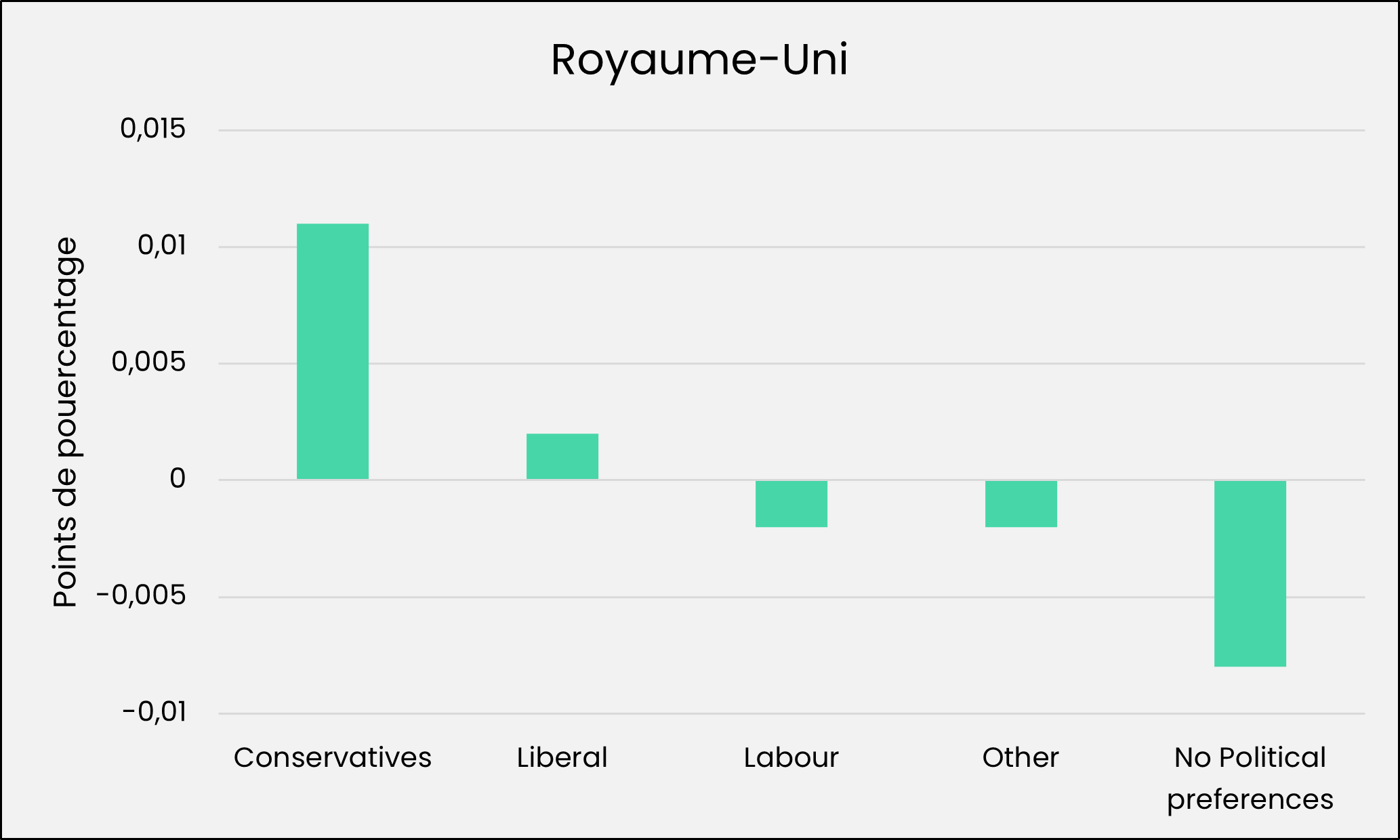

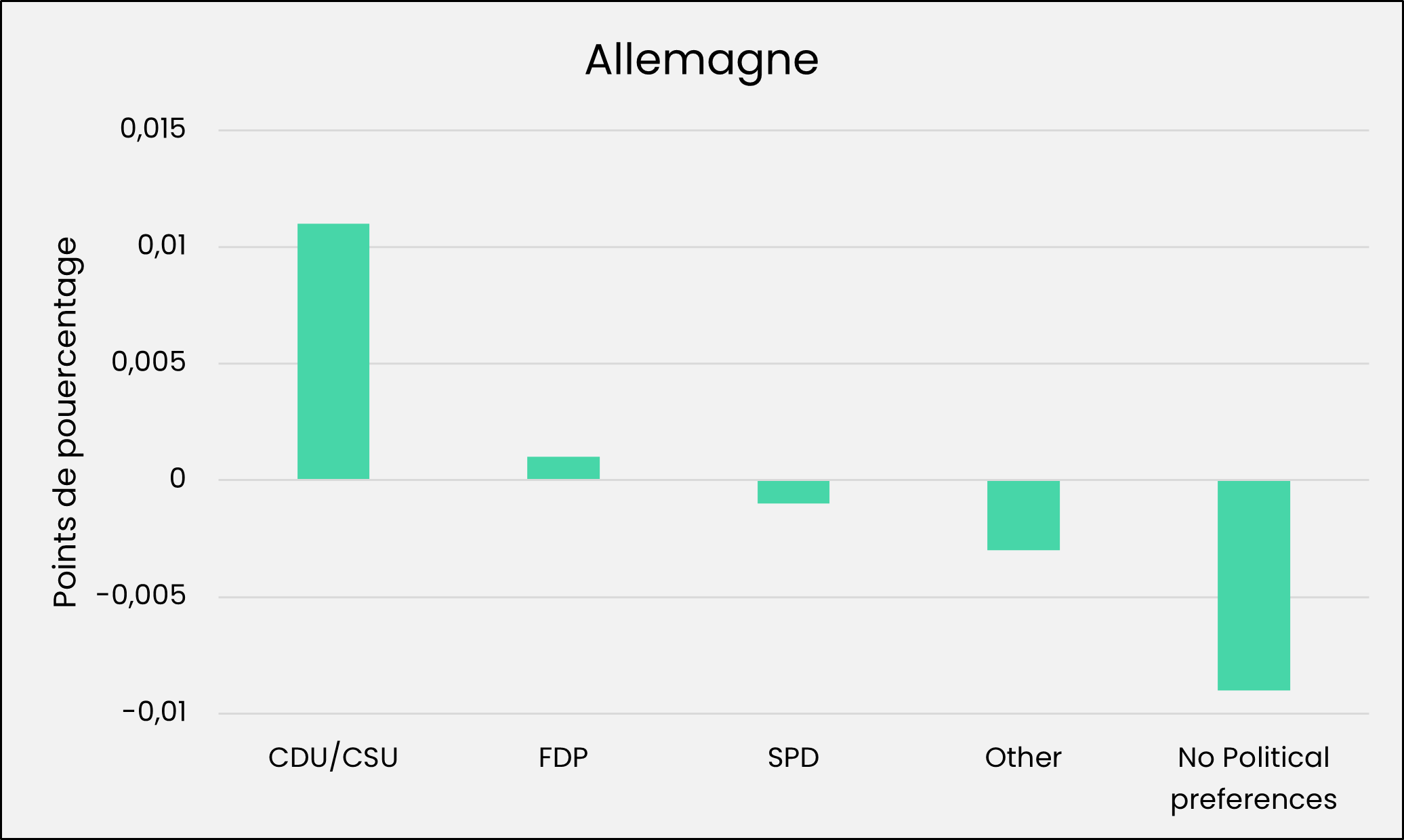

L’analyse par régression logit multinomiale fait apparaître un schéma net (voir Figure 2) :

- Au Royaume-Uni, l’insécurité économique est fortement associée à un soutien accru au Parti conservateur, sans effet significatif sur le Parti travailliste (Labour).

- En Allemagne, elle renforce le soutien à la CDU/CSU, sans incidence sur le SPD.

Ces effets subsistent après contrôle du revenu, de la situation d’emploi et de la propriété du logement, ce qui suggère que c’est bien l’insécurité elle-même – et non la simple précarité financière – qui est à l’œuvre. Par ailleurs, notre indicateur se révèle meilleur prédicteur des préférences politiques que d’autres mesures courantes de l’insécurité.

Figure 2. Insécurité économique et préférences politiques au Royaume-Uni et en Allemagne

Note : effets marginaux d’une augmentation d’un écart-type d’insécurité sur différentes préférences politiques.

De plus, les données de l’Understanding America Study montrent qu’un niveau plus élevé d’insécurité économique a à la fois augmenté la participation électorale et renforcé le soutien à Donald Trump face à Hillary Clinton, sans effet significatif sur les candidats tiers.

Si l’insécurité économique a nourri le soutien à la droite au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Allemagne depuis trente ans, pourrait-elle aussi être liée à la montée récente du populisme ? Nos résultats le laissent entendre. Pour le référendum du Brexit de 2016, une augmentation d’un écart-type d’insécurité économique accroît d’un point de pourcentage la probabilité de voter pour le Brexit.

On pourrait penser que les partis situés plus à gauche de l’échiquier politique, mettant en avant des politiques de redistribution et une attention particulière aux conditions de vie des personnes précaires, seraient les bénéficiaires naturels de l’insécurité économique. Pourtant, nos résultats suggèrent une dynamique différente, qui peut être éclairée par des apports de la psychologie. L’insécurité économique tend à renforcer le besoin de sécurité psychologique, un besoin qui est fortement associé à une plus grande adhésion aux valeurs conservatrices. Dans ce cadre, la capacité – réelle ou perçue – des partis de droite à imposer de l’ordre et à réduire l’incertitude peut apparaître plus rassurante, et donc attirer davantage de soutien parmi les personnes confrontées à une insécurité économique.

Conclusion

Ces résultats sont importants. On soutient souvent que l’insécurité affecte le bien-être individuel ; nous démontrons ici qu’elle a aussi des répercussions politiques notables. Plutôt que de favoriser un retrait de la vie publique, l’insécurité économique semble encourager une forme particulière d’activisme : le soutien aux partis et décisions politiques conservatrices.

Cependant, beaucoup reste à découvrir sur l’insécurité économique. Sa nature multidimensionnelle, les mécanismes à travers lesquels elle influence les comportements, et les meilleures façons de la mesurer et de la combattre font encore l’objet de débats. Les données disponibles sont souvent limitées, les concepts restent flous, et les implications sont loin d’être pleinement comprises. C’est dans ce contexte que le Fonds National de la Recherche du Luxembourg a cofinancé une Unité de Formation Doctorale (Doctoral Training Unit) rassemblant 14 doctorants et professeurs de l’Université du Luxembourg et du LISER pour étudier en profondeur la mesure de l’insécurité économique, ses causes, ses conséquences, et les réponses politiques possibles. Cette initiative, répondant au nom d’EICCA (voir https://eicca.uni.lu), vise à produire une recherche interdisciplinaire de pointe pour mieux comprendre et traiter ce phénomène qu’est l’insécurité économique.

Image d’en-tête : ChiraIJon, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons